-

お電話でのお問い合わせはコチラです080-5678-1384

- ご相談予約

お電話でのお問い合わせはコチラです080-5678-1384

従業員が長期で休まざるを得なくなったとき──

生活を支える制度として頼れるのが「傷病手当金」です。

でも実際には、制度の存在を知らなかったり、申請手続きに戸惑ったりすることも少なくありません。

当事務所では、企業と従業員の双方にとって安心できる申請サポートをご提供しています。

「健康保険の仕組みのひとつ」としてだけでなく、“現場でちゃんと使える制度”として整えることを大切にしています。

たとえば、こんなサポートを行っています:

✅ 制度の“そもそも”から丁寧に

「何が要件になるのか?」「うちのケースで対象になるか?」といった初歩的な疑問から、分かりやすく整理します。

✅ 書類作成や申請手続きを代行

会社記入欄や本人の記載箇所も含め、記載漏れ・ミスがないよう確認し、手続き負担を軽減します。

✅ 復職・退職と絡むケースにも対応

支給停止や退職後の継続など、状況に即した進め方を一緒に考えます。

いざというとき、頼れる制度がある──それだけで、安心できます。

傷病手当金は、「あなたはひとりじゃない」というメッセージにもなります。

「これって申請できる?」「どう進めればいい?」

そんな段階から、どうぞお気軽にご相談ください。

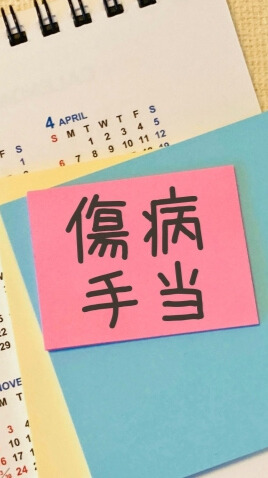

仕事中や通勤中のケガ──

働く人を守る制度として頼れるのが「労災保険」です。

でも実際には、申請書類が多く、初めての対応では戸惑うことも少なくありません。

「これって会社がやるの?本人が出すの?」「労基署に相談すべき?」と迷ううちに、現場の対応が止まってしまうこともあります。

当事務所では、労災保険給付の申請を一貫してサポートしています。

制度があってもうまく使えない状況を防ぐことを大切にしています。

たとえば、こんなサポートを行っています:

“正しさ”より“安心”を整える──

労災手続きは、予期せぬ出来事の中で“心を支える制度”でもあります。

「これは労災になる?」「どう進めたらいい?」

そんなときは、まずご相談ください。

出産や育児の際に取得できる産前・産後休業や育児休業は、長く働き続けるうえで欠かせない制度です。

この期間には社会保険料の免除や各種給付金が受けられますが、申請には複数の制度をまたぐスケジュール管理や法制度の理解が必要です。

特に2025年4月からは、「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の2つの新制度が追加され、

さらに育児休業給付金の延長要件も厳格化されるなど、大きな見直しが行われました。

実際には、従業員側はしっかりと制度を調べ、会社が当然すべて対応してくれるものと思っている一方で、

中小企業の現場では「何から手をつければいいのか分からない」という社長も少なくありません。

この情報のギャップと期待のズレが、手続きミスや信頼関係の揺らぎにつながることもあります。

当事務所では、以下のようなトータルサポートを行っています:

最新の法改正にも対応し、「制度がある」だけでなく「制度を活かせる状態」に整えることが、私たちの役目です。

出産・育児という大切なライフイベントを、会社としてしっかり支えるために──

まずはお気軽にご相談ください。

“育てる”を支える仕組み、いま整えておきませんか?

出産・育児は、働く人にとって大きなライフイベントです。

「安心して休める」環境は、仕組みの整備から生まれます。

制度の理解と運用設計から、実際の申請支援まで──

会社としての“やさしさ”を、仕組みにして届けましょう。

日本では、60歳を定年とする企業が一般的ですが、定年後も65歳までは継続雇用が法律で義務化されています。

しかし、役職の変更や責任の軽減により、60歳以降の賃金は大幅に下がる傾向があるのが実情です。

一方で、65歳から年金支給が始まるまでの5年間は、生活費の不足が懸念される重要な時期でもあります。

高年齢雇用継続給付は、この5年間にわたる所得の減少を補い、高年齢者が安心して働き続けられるよう支える制度です。

ただし、給付を受けるには賃金や就労条件に関する要件確認や、定期的な申請手続きが必要となり、

企業側にとっても運用の負担や判断の難しさがつきまとう分野です。

当事務所では、以下のようなサポートを行っています:

法令対応だけでなく、高年齢者が安心して働き続けられる環境づくりの支援が、私たちの役目です。

高年齢者雇用を“義務”で終わらせず、企業の持続可能な戦力戦略として整えるために──

まずはお気軽にご相談ください。

高齢化が進む中、家族の介護を理由に一時的に仕事を離れる従業員が増えています。

そうした時に頼れるのが、介護休業給付金です。

この制度は、「2週間以上、常時介護が必要な状態」の家族を介護するために、

最長93日(3回まで分割可)の休業取得と、休業前の給与水準をもとに、約66%の給付が受けられる仕組みです。

ただ、現場では「うちは対象外」と思い込んでいるケースも少なくありません。

歩行・排泄・食事など、日常生活に支援が必要な状態であれば、医師の診断書などがなくても対象となる場合があります。

2025年の制度改正では、障害児や医療的ケア児も「常時介護が必要な状態」として明記され、

「これは対象外かも」と思っていたケースが、実は制度の支援対象だったということも少なくありません。

該当するか迷った段階でご相談いただくことで、制度の取りこぼしを防ぐことができます。

当事務所では、以下のようなサポートを行っています:

対象を見逃さないことで、人をつなぎとめる。

まずはお気軽に、「これって介護にあたるのか?」という段階からご相談ください。

制度はある。

でも、“誰も動かなかった”ことで届かなかった給付が、現場には確かにあります。

傷病手当金、出産手当金、育児休業給付、高年齢雇用継続給付、介護休業給付…。

いずれも「申請主義」のため、黙っていても支給されるものではありません。

「誰が声をかけるのか」「誰が説明するのか」が曖昧なまま、給付の機会を失ってしまう。

それは、従業員にとっても、企業にとっても、大きな“損失”です。

どれも、制度がなかったわけではありません。

ただ、“制度が使える状態”になっていなかったのです。

給付を支えるのは「申請書」ではなく、気づき・設計・声かけです。

だからこそ、現場のタイミングに寄り添った仕組みづくりが欠かせません。

当事務所では、次のような支援を行っています:

もらえなかった給付の裏には、制度と現場の“すれ違い”があります。

そのズレを見つけて整えることこそ、私たちがそばにいる理由です。